催眠療法の定義

催眠療法は、メスメル,F.A.の研究を起源とする、催眠を用いる心理療法の一種です。

「催眠」とは、言語暗示により人為的に引き起こされた意識の変容状態を指します。

催眠中は被暗示性が非常に高くなり、覚醒している時に比べて、運動、知覚、思考などに異常性が引き起こされやすいとされています。

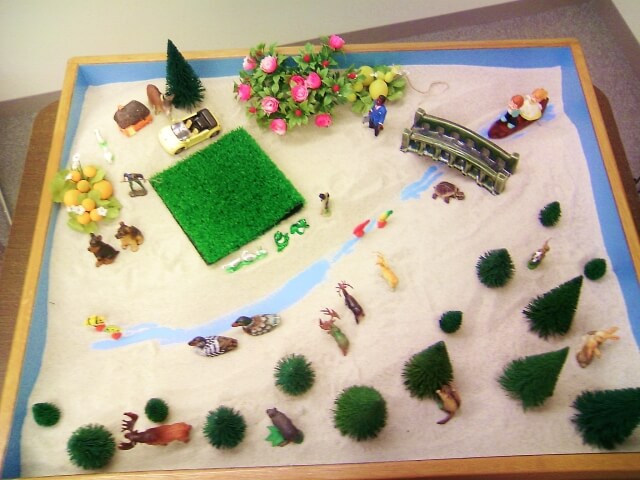

催眠状態の具体的特徴としては、イメージが活性化される、心身のリラックス状態が得られる、注意集中が受動的で狭くなるなどが挙げられます。

催眠療法は、さまざまな技法がありますが、こうした被暗示性の亢進、心身のリラックス、催眠性イメージを利用した心理療法として定義されます。

催眠によるイメージを利用する方法として有名なものに、「メンタル・リハーサル」があります。

覚醒時には、不安や緊張で適応的に遂行できないものを、催眠中のイメージの中で、成功体験させるもので、スポーツなどにおいても用いられます。

催眠療法の関連キーワード

- メスメル,F.A.

- 動物磁気(メスメリズム)

- シャルコー,J.A.

- エリクソン,M.H.

- 暗示(直接暗示・間接暗示)

催眠療法の補足ポイント

催眠の歴史は古く、数千年前から宗教や医療の分野で用いられていたとされています。

近代の心理療法として催眠を初めて用いたのが、メスメル,F.A.で、メスメルの方法は、その名を取って「メスメリズム」と呼ばれました。

当時は、催眠現象が動物磁気により引き起こされると信じられていましたが、後に、シャルコー,J.A.らとの論争の中でその考え方は否定されます。

そして、催眠の効果は暗示により生じるのだという考えが広まっていきました。

シャルコーの弟子であったフロイト,S.も、当初、催眠療法の研究をしていた一人ですが、後に、自由連想法を開発し、精神分析へと考えを発展させていくこととなります。

フロイト以後、催眠に関する研究は、しばらく目立った発展がありませんでしたが、エリクソン,M.H.の催眠療法や、シュルツ,J.H.の自律訓練法の開発などへとつながっていきました。

催眠療法は、その催眠誘導や暗示の形態から以下の3つに分けられます。

「伝統的催眠」は直接暗示による症状除去を目指したもので、最近ではあまり用いられていない方法です。

「許容的催眠」は、単純に症状除去を目標とするのではなく、他の心理療法の技法と折衷的に用いるもので、暗示に対する、クライエントの個別的体験を重視します。

「エリクソン催眠」は、間接暗示を使用し、クライエントのリソースを重視するのが特徴です。

催眠療法と聞くと、メディアの報道の仕方や偏見などにより、どこか怪しげでエビデンスに乏しい手法というイメージを抱く方もいるかもしれません。

しかし、催眠療法には心理学や精神医学分野の学術団体があり、認定資格を設けています。そこでは催眠療法は、適切な知識と経験および技能を有する者が実施すべきものとして位置づけられています。

実際に、催眠療法は心身症、PTSD、慢性疼痛などの治療法として実践され、国際的にも評価されています。治療効果については、メタ分析などを用いたいくつかの研究で有効性が示されています。

ただし、安定した確かな効果が期待できると科学的に主張するには、さらなる研究が求められる面もまだあると考えられます。